目次

歌っていると声にバリバリとノイズが入る原因

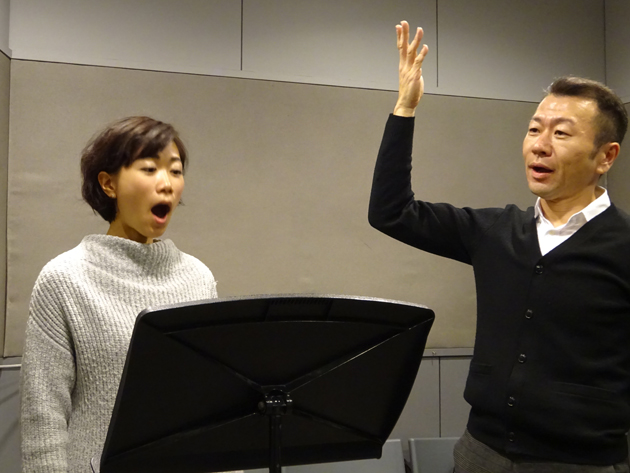

以前のレッスンである生徒さんが、”歌っていると声にバリバリとノイズが入る”

という相談を受けました。

レッスンでお声を聴かせて頂くと確かにバリバリとノイズが入っていました。

私は”声帯が閉じ過ぎているかもしれませんので、息漏れの声で歌ってみて下さい”とアドバイスすると声にノイズが入らなくなりました。

しっかりとした声を出すには声帯をシッカリ閉じる必要がありますが、閉じ過ぎてしまうとこういった問題も起きます。

歌っていると声にバリバリとノイズが入る問題の解決方法

今回アドバイスした息漏れの声については、息漏れの声を意識すると声帯は開く方向に動きますので、

閉じ過ぎていた声帯がバランスの良い状態になり、問題解決に繋がりました。

良い声で歌うには声帯が閉じ過ぎていてもダメですし、開き過ぎていてもダメです。

要はバランスで声帯が声を出す上でバランス良い状態の時、良い声で歌えるのです☆

- 投稿タグ

- 1

当教室のボイトレを試してみませんか?

もし、あなたが声のお悩みを改善したいとお考えなら、しかも自分に合った改善方法を知りたいとお考えなら、一度、当ボイストレーニング教室の体験レッスン(40分)に参加してみませんか?

ぜひ一度、当教室のオリジナルメソッド「丹田発声法」をレッスンで体験してみてください。

そして、あなたの声が美しく、または力強く変化するかどうかを、ぜひお試しください。