丹田(たんでん)は、日本の伝統的な武道や芸術、特に呼吸法に関連して重要視される身体の部分で、腹部のやや下、へそのあたりに位置します。

丹田を使った発声は、ボイストレーニングにおいて多くのメリットをもたらします。

以下に、丹田を使うメリットとその方法について説明します。

歌で丹田を使うメリット

1:安定した呼吸

丹田を意識することで、腹式呼吸が自然に行えるようになります。

腹式呼吸は、肺の下部までしっかりと空気を取り入れることができ、長く安定した息を供給するのに役立ちます。

2:声の安定と強化

丹田を使って発声することで、声がしっかりと安定し、強くクリアな音が出せます。

腹筋を使うことで、声帯に過度の負担をかけずに、パワフルな声を出すことができます。

3:音域の拡大

丹田を使った発声は、声帯をリラックスさせる効果があり、高音や低音を無理なく出すことができるようになります。

これにより、音域が広がり、より多彩な表現が可能になります。

4:持久力の向上

丹田を意識することで、効率的な呼吸が可能になり、長時間の歌唱や演奏でも疲れにくくなります。

特に、連続して歌う場面や長いフレーズを歌う際に効果を発揮します。

5:表現力の向上

丹田を使った発声は、声に深みと豊かさをもたらし、感情をより豊かに表現することができます。

これにより、歌の表現力が向上し、聴衆に強い印象を与えることができます。

歌で丹田を使う為のボイストレーニング

1:腹式呼吸の練習

仰向けに寝て、手をお腹の上に置きます。鼻からゆっくりと息を吸い、お腹が膨らむのを感じながら、口からゆっくりと息を吐きます。この練習を繰り返し行い、丹田を意識して呼吸することに慣れます。

2:立位での腹式呼吸

立った状態で、肩の力を抜き、リラックスします。

お腹に手を当て、丹田を意識しながら鼻から息を吸い、お腹を膨らませます。

次に、口からゆっくりと息を吐きます。この時、丹田を使って息をコントロールします。

3:発声練習

丹田を意識しながら、母音を使って発声します。

例えば、「アー」「エー」「イー」「オー」「ウー」と発声し、それぞれの音を丹田から押し出すような感覚で出します。

4:音階練習

ピアノやキーボードを使い、ドレミファソラシドの音階を発声します。

この時も、丹田を意識して、腹筋を使いながら声を出します。これにより、声の安定性と強さが向上します。

5:実際の歌唱に応用

曲を歌う際にも丹田を意識します。

特に、長いフレーズや高音部分では、丹田から声を支えるようにすると、無理なく歌うことができます。

歌で丹田を使う5つのメリット5つの発声方法のまとめ

丹田を使った発声は、声の安定性、強さ、持久力、音域、表現力の向上に大きく寄与します。

腹式呼吸を基本に、丹田を意識して練習を続けることで、その効果を実感できるでしょう。

歌唱力を高めるために、ぜひ丹田を意識したボイストレーニングを取り入れてみてください。

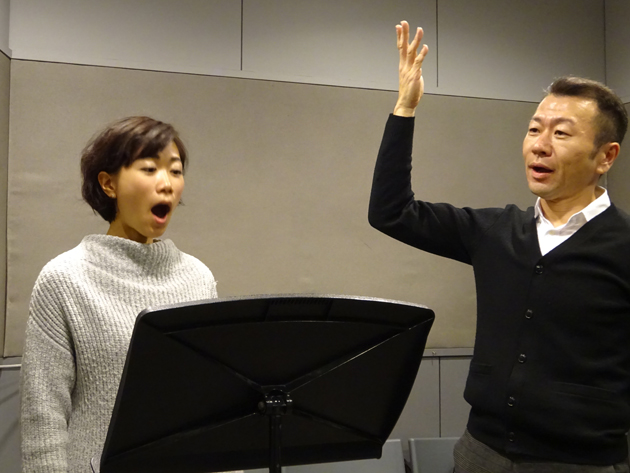

当教室のボイトレを試してみませんか?

もし、あなたが声のお悩みを改善したいとお考えなら、しかも自分に合った改善方法を知りたいとお考えなら、一度、当ボイストレーニング教室の体験レッスン(40分)に参加してみませんか?

ぜひ一度、当教室のオリジナルメソッド「丹田発声法」をレッスンで体験してみてください。

そして、あなたの声が美しく、または力強く変化するかどうかを、ぜひお試しください。